这套5CD合辑收录了钢琴家莱斯利·霍华德演奏的贝多芬九部交响曲,这是由李斯特改编的钢琴独奏版本。

李斯特曾师从于车尔尼,车尔尼是贝多芬的学生,从这点看,李斯特与贝多芬有传承延续的关系。让李斯特最早接触贝多芬的作品是老师车尔尼。这些伟大的作品深深印刻在了少年李斯特的心里,让他在心底像神一样地敬仰和崇拜贝多芬。一个偶然的机会李斯特在维也纳邂逅了贝多芬,据说贝多芬给了李斯特一个“神圣之吻”。李斯特对那次邂逅终生不忘,并对他后来的音乐生涯影响很大。可以说,正是那次邂逅,让贝多芬一直活在他的心中,贝多芬的作品伴随着他的演奏生涯。1837年开始,李斯特将贝多芬的交响曲改编创作成钢琴独奏作品。将一部部气势宏大的交响作品,尤其是贝多芬的作品,做这样的改编,除李斯特这种钢琴奇人,别人无法想象,这也是李斯特创作生涯中的一座丰碑。

展开

节目(37)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

这张专辑是小提琴家谢林与蒙都指挥的伦敦交响乐团合作,演奏勃拉姆斯的《小提琴协奏曲》。这个版本是由天碟录音师威尔金森1958年6月在伦敦金斯威音乐厅录制的,是一个演、录俱佳的天碟录音。

《D大调小提琴协奏曲》作品77,作于1877-1878年,是勃拉姆斯一生中创作的唯一的小提琴协奏曲。然而,这部小提琴协奏曲不但是勃拉姆斯最伟大的作品之一,而且此曲连同贝多芬(D大调)和门德尔松(e小调)、柴科夫斯基(D大调)等大师的小提琴协奏曲,并称为四大协奏曲。

乐曲具有浓厚的田园牧歌风味和匈牙利民歌情调,那种安详与厚重相得益彰的感觉,正是勃拉姆斯所独具的特色。在这部作品中,勃拉姆斯成功地将浪漫主义的激情与古典主义的严谨结合起来,并在曲式上有很多大胆创新。

27

这张专辑是索尔蒂爵士指挥维也纳爱乐乐团,演奏贝多芬《第三、五、七交响曲》。索尔蒂的指挥富有热情和力量感,对贝多芬作品的诠释具有权威性。专辑由迪卡著名录音师在1958年录制,音质非常出色,并在2001年将原始模拟母带采用24位、96KHz的高规格进行转制,声音品质达到天碟级别。

《降E大调第三交响曲》作品55,作于1804年,又名“英雄”交响曲。此曲从内容到形式都富于革新精神,感情奔放,篇幅巨大,和声与节奏新颖自由。他在曲式结构上作了革新,如用一首庄严的葬礼进行曲作为第二乐章,用一首谐谑曲作为第三乐章,都是前所未有的。全曲宏伟壮阔。

《降E大调第三交响曲》是交响曲史上的里程碑。通过这部作品,贝多芬突破了其创作第一、二交响曲时延用的维也纳交响曲创作模式。在体裁上革故鼎新,大幅度地消减以前交响曲中常见的嬉戏性、娱乐性,并以探讨人生哲理、描摹社会发展、体现时代特征而代之,个性更为鲜明。而与以往的创作显著区别的是音乐形象所独具的史诗般英雄性格。从此以后,跟其他音乐体裁相比,不论是规模还是内容,交响曲都成为最适合表现重大题材和富有哲理性内容的器乐门类。

《c小调第五交响曲》作品67,又名“命运”交响曲,完成于1807年末至1808年初。此曲以音乐中的短—短—短—长节奏动机开场。据说,贝多芬曾将四个音的动机解释为“命运之神在敲门”。它主导了第一乐章,并在整个交响曲中扮演了相当重要的角色。整首交响曲可以被看到是情感的发展,从c小调第一乐章的冲突与斗争,发展到c大调末乐章的胜利与喜悦。最末乐章是全曲的最高潮,它比第一乐章在篇幅上更长、在声音上更有力。

《A大调第七交响曲》作品92,作于1811-1812年。此曲虽然是无副标题的作品,但是人们通常喜欢把它称之为“舞蹈性的交响曲”、“舞蹈的颂赞”。在贝多芬所有没有副标题的交响曲当中,这部作品也是最受人欢迎的。它拥有贝多芬所写出的最著名的慢版乐章以及最著名的快板乐章,所以它的地位终究是九大交响曲中不可忽视的一部。

28

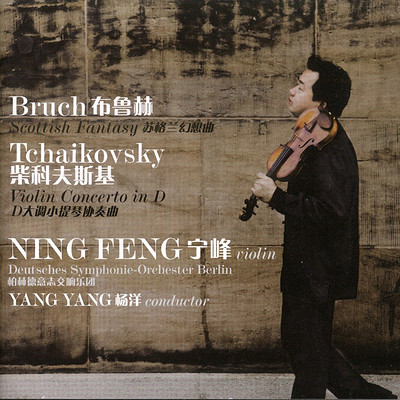

这张专辑是宁峰演奏布鲁赫《苏格兰幻想曲》和柴科夫斯基《D大调小提琴协奏曲》。

宁峰的演奏技巧特点在于精准、轻松、生动、干净和悦耳。精准,体现在演奏高难度乐曲时技术的准确率。小提琴的演奏技术非常多样化,很多高难度技巧尽管做得到的人很多,但他们往往只是在孤立演奏某技术难点时做到,要在演奏乐曲的过程中完整流畅地做好,那才是真正的好。轻松,表现在对高难度技术的驾驭,一个演奏者演奏技术难点时如果显得紧张,那就证明其演奏技巧精确度把握不好。生动,是建立在轻松的基础上,小提琴演奏中的很多技术难点,如快速双泛音、快速双音跑动、左手拨弦、复杂的和弦等等,都要做到生动。干净,是指不因技术难度高而发音不清晰。悦耳,是衡量发音质量的标准。很多小提琴演奏家在表演高难度技巧时,也许做到了准确,但不轻松。不轻松,自然就不可能生动;不生动,出来的声音肯定是干瘪和不悦耳的。小提琴的魅力就在于令人销魂的音韵,如果声音都不美了,那也就没有什么可听的了。

一个真正优秀的演奏家必须是演奏技术精湛,音乐有品位和富于感染力的。那么宁峰的音乐表现如何呢?如果说技术是枪,那么音乐就是子弹,听众便是猎物。技术不好,音乐表现受阻。技术好了,没有音乐,那就是匠人,这样的演奏只能唬人却不能打动人。对于宁峰的音乐表现,我喜欢用“秀美精致的吟唱”来形容。歌唱是音乐的灵魂,音乐离开了歌唱就不是音乐。宁峰可以让很多炫技性的作品歌唱起来。

大家都在听

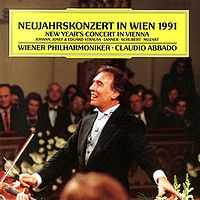

阿巴多《1991年维也纳新年音乐会》

这是克劳迪奥·阿巴多继1988年指挥新年音乐会来,第二次登台。1991年的阿巴多风华正茂,正处于事业的巅峰。大师对圆舞曲的处理非常富有激情。在这次新年音乐会上,共上演19首作品,其中,舒伯特、莫扎特、罗西尼的作品首次亮相维也纳新年音乐会。

阿巴多有他自己的个性,这种个性从他的选曲中就能看到。这一年的维也纳新年音乐会破天荒地选择了四位非施特劳斯家族的作曲家的作品。并不是说非施特劳斯家族的作曲家就不该出现在维也纳新年音乐会上,而是如此之多的作曲家客观上冲淡了施特劳斯家族的主导地位。而这也成了当时对这一年音乐会批评声的主流。

但不得不承认,这一年的非施特劳斯家族作曲家的作品还都选得恰如其分。开场的焦阿吉诺·罗西尼的《贼鹊序曲》活泼可爱,与维也纳新年音乐会的气氛也相得益彰。这首作品在舞台的两个方向分别放置了两面小鼓,通过轮流敲击营造出鼓声左右跳跃的立体空间效果,从而表现了“贼鹊”精巧灵动的行动特点。不光是小鼓的设计,木管乐组不同乐器之间的应答也衬托出了“贼鹊”不安分的特点。而弗朗茨·舒伯特和沃尔夫冈·莫扎特的舞曲作品也都短小精悍、诙谐幽默,尤其是舒伯特的两首舞曲被重新配器,将沙龙音乐搬上了殿堂。莫扎特的《德国舞曲“滑雪橇”》中,阿巴多同样通过分布在舞台不同方向的雪橇铃营造出了四周雪橇滑过的场景,这与之前《贼鹊序曲》的效果异曲同工。弗朗茨·兰纳的《求婚者圆舞曲》也与施特劳斯家族的圆舞曲非常相似,听起来并不突兀。因而,虽然在这一年中非施特劳斯家族作曲家的作品分量有所增加,但那些新作品却也都生动活泼地烘托了节日的气氛。

11

17期

17期

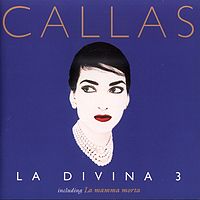

玛丽亚·卡拉丝《歌剧女神3》

这张专辑是1994年推出的卡拉丝纪念专辑第三辑。

玛丽亚·卡拉丝(Maria Callas,1923年12月2日-1977年9月16日),美国籍希腊女高音歌唱家。卡拉丝是意大利“美声歌剧”复兴的代表人物。她兼备高超的演唱技巧和超凡的舞台表现力,被认为是历史上最有影响力的女高音之一。卡拉丝能够胜任各种风格的剧目,出演的歌剧剧目涵盖从早期古典歌剧直到晚近的威尔第和普契尼的作品。

卡拉丝为歌剧爱好者中众多的支持者所推崇,但是同时也有很多人对她的演唱颇有微词。卡拉丝的热爱者称呼她为“La Divina”(意大利语,意为女神),津津乐道于她在舞台上惊人的表现力。卡拉丝的批评者则认为她的音质不如其他顶尖女高音,如苔芭尔迪、卡芭叶或萨瑟兰等一般优美动听。而卡拉丝的支持者则表示卡拉丝对人物性格的诠释是无人能比的。

45

14期

14期

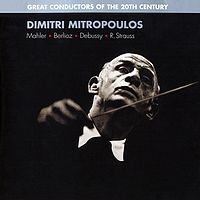

20世纪伟大指挥家《米特罗普洛斯》

这张专辑是美籍希腊指挥家迪米特里·米特罗普洛斯的录音精选辑。参与演奏的乐团:科隆西德广播交响乐团、纽约爱乐乐团。迪米特里·米特罗普洛斯(Dimitri Mitropoulos,1896.3.1-1960.11.2)美籍希腊钢琴家、作曲家和指挥家。他是20世纪最著名的希腊血统的音乐家之一。米特罗普洛斯的指挥风格是明快而有力的,他的特点是气势宏大和潇洒大方,在他指挥的作品中,很少能够找到那些多愁善感的伤感情调,这与他本人身上所具有的气质和性格有着直接的关系。他很重视音乐作品的结构框架,能够客观地对待作品中的原意,在指挥现代音乐作品时,能够使人感到一种极为精致的效果。

米特罗普洛斯是一个较为奇特的人物,他的名字对于我国听众来说似乎有些鲜为人知,然而当人们提到现今世界上的指挥比赛时,大概马上就会想到以他的名字命名的国际指挥大赛,那是一项设在美国纽约的著名国际比赛,它使当今世界上的众多的青年指挥家们为之向往,当他们其中的哪一位摘取了那难得的桂冠时,便可以说在世界指挥界中获得了一项至高的荣誉,因此,年轻的指挥家们都在为获得这项桂冠而艰苦地努力着。

50

12期

12期

杨建明、杨秋《葫芦丝》

这张专辑是葫芦丝演奏家杨建明、杨秋2002年录制的,在现代配器的支持下,葫芦丝与电声乐器完美地融为一体,同时又最大限度地展现了原汁原味的民族特色。

葫芦丝,又称“葫芦箫”,是云南少数民族乐器,葫芦丝发源于德宏傣族景颇族自治州梁河县,主要流行于傣、阿昌、佤、德昂和布朗等族聚居的云南德宏、临沧地区,富有浓郁的地方色彩。常用于吹奏山歌、农曲等民间曲调。葫芦丝可分为高、中、低音三种类型。其音色独特淳朴,外观朴实、精致,简单易学,受到许多音乐爱好者的喜爱。葫芦丝音域不像大家熟悉的竹笛那样能达到三个8度以上,通常在9度以内,最多不超过11度,为民族调式音阶。其音色轻柔细腻、圆润质朴、柔美迷人,极富表现力,深受人民的喜爱。

95

11期

11期

三大男高音1990年罗马演唱会

这张专辑是世界三大男高音卡雷拉斯、多明戈和帕瓦罗蒂在1990年7月7日在意大利罗马卡拉卡拉浴场举行了一场古典乐坛空前盛况的“世纪音乐会”。由著名指挥家梅塔率领二百四十人大乐团及合唱团同台演出。举办这场音乐会的设想来自制作人和经纪人马利欧·德拉第。音乐会的主要目的是为癌症基金筹款,同时也欢迎多明戈和帕瓦罗蒂的好友卡雷拉斯成功治愈白血病,回到歌剧舞台。

此次史无前例的音乐会实况录音推出后 ,先后获颁英国唱片大赏最佳古典专辑、葛莱美最佳古典声乐专辑等大奖,乐迷抢购非常热烈。专辑竟打上流行歌曲榜,并奇迹地把其他流行歌曲打下来,而荣登冠军之位。此专辑荣登全球古典音乐销量榜冠军位置,这三位男高音歌唱家的魅力,竟然把流行歌手掩盖。所以乐迷们应该拥有这张专辑,以保留这历史性的盛会。

--

17期

17期

斯美塔那四重奏《德沃夏克·弦乐四重奏》

这张专辑收录了德沃夏克的两部室内乐作品:1、由斯美塔那弦乐四重奏演奏的《第12弦乐四重奏》;2、由斯美塔那弦乐四重奏与小提琴家约瑟夫·苏克、大提琴家约瑟夫·胡赫罗合作,演奏《A大调弦乐六重奏》。

《F大调第12弦乐四重奏“美国”》作品96,作于1893年。在此之前,德沃夏克于1892年9月应邀担任纽约音乐学院的第一任院长。他全家一同前往美国。在美国,有两点使他深为感动。当时德沃夏克作品便使用了美国黑人音乐素材,怀着极深的浸溢着斯拉夫波希米亚人身处异国时浓郁的乡愁,写下了这首堪称19世纪最杰出的捷克室内乐,一部世界室内乐文献中傲视群雄的杰作。全曲共分四个乐章,旋律朴实优美,节奏欢快轻巧,具有黑人灵感风格(黑人灵歌有两个特征:大量运用了的五声音阶为旋律音;运用更多的切分音节奏。乐章与乐章之间环环紧密相扣,结构紧凑,整首曲调动听之极,引人入迷。

《A大调弦乐六重奏》作品48,作于1878年,弦乐六重奏的乐器配置为小提琴、中提琴、大提琴各两把,这部弦乐六重奏拥有众多漂亮的旋律,声音的色彩也是极具特色。小提琴音色明亮,而且配合出来的和声色彩也非常迷人,是那种特有的斯拉夫民族的色彩,具有浓郁的民族特色。中提琴的声音比较低沉,虽然暗淡一些,但暖厚舒服。大提琴虽然很少作为主角出现,但两把大提琴使得音色更加饱满浑厚,因此使得这部作品在声音上也非常迷人。这部作品的编排也是与众不同,乐章竟然能没有慢板乐章,除了第三乐章是一个急板之外,其他3个乐章的速度和情绪基调比较接近,第一、 二、四乐章都含有速度不太快的快板,这样就使得整部作品听起来也并不累,而且还能非常自然地融为一体。拥有优美动听的旋律,加上民族气息浓郁色彩的音色,使得这部作品非常具有吸引力,绝对是一部不可不听的室内乐作品。

47

8期

8期

佩佩·罗梅罗《罗德里戈·阿兰胡埃斯协奏曲

这张专辑是佩佩·罗梅罗演奏伟大的作曲家罗德里戈的作品,包括著名的《阿兰胡埃斯协奏曲》和《绅士幻想曲》。《阿兰胡埃斯协奏曲》的问世,成功地为吉他音乐树立了一座新的里程碑,也因着此曲兼具繁复技巧与音乐性的高度挑战,多年来始终是所有吉他协奏曲中演出频率最高的乐曲,同时也被视为对演奏家的最佳试金石,被誉为三大吉他协奏曲之一。

《绅士幻想曲》这首协奏曲来自17世纪西班牙作曲家桑斯,桑斯是当时的巴洛克吉他高手,他于1674年出版的一本曲集,因大部分为当时流行于西班牙的舞曲,所以有西班牙民族乐派鼻祖的称号。罗德里戈因他太太用钢琴演奏桑斯作品,产生了创作此曲的念头。此曲作于1954年,呈献给吉他演奏家塞戈维亚,1958年3月由塞戈维亚演奏吉他,约达指挥旧金山交响乐团首演。《绅士协奏曲》的标题,绅士可理解为塞戈维亚,也可理解为桑斯。

31

13期

13期

阿卡多《皮亚佐拉·遗忘》

这张专辑是小提琴家阿卡多与意大利室乐团合作,演奏皮亚佐拉的几部作品。

《遗忘》(Oblivion)是皮亚佐拉在1984年创作的,是流传最广、最著名的探戈作品之一。此曲专为意大利导演马尔科·贝洛奇奥的电影《亨利四世》所作。电影取材于意大利戏剧家路易吉·皮兰德娄在1921年创作的同名剧作。贝洛奇奥邀请皮亚佐拉为这部电影写曲子,于是在电影中的关键情节中多次出现了《遗忘》的旋律。1993年,皮亚佐拉去世之后的第二年,《遗忘》荣获格莱美“最佳器乐作曲奖”提名。尽管没有最终获奖,但并不妨碍这首探戈在听众心中的位置。

皮亚佐拉用最朴素、最简洁的音乐语言表现出了内心最深处的厚重、深沉、和细腻的情感,把人们带到了灵魂的深处。极尽的缠绵、淡淡的无奈,让人无法遗忘。在这凄美的绚丽背后,是一种跋山涉水推云拨雾之后内心的淡定和从容。缓慢、忧伤、哀愁、笃定,这一切可以从作品中抽取出来的感性词汇,实际上是皮亚佐拉通过这首作品留给世人一个无限大的想象空间。

70

9期

9期

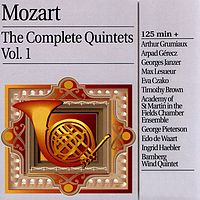

莫扎特·五重奏全集(第一辑)

莫扎特一共写过六部《弦乐五重奏》,在这套专辑中,除了这六部弦乐五重奏外,还收录了另外几部为弦乐器和别的乐器写的重奏曲。

一提起“弦乐四重奏”,知道的人一定很多,但提到“弦乐五重奏”,知道的人就不一定很多了,其实,“弦乐五重奏”就是在原来“弦乐四重奏”的四件乐器的基础上再加了一件乐器,这件乐器就是中提琴或大提琴,具体是加中提琴或是大提琴则是由作曲家在创作乐曲时根据乐曲的需要而定的,因此,“弦乐五重奏”的乐器编制就有以下两种:

1、第一小提琴,第二小提琴,第一中提琴,第二中提琴,大提琴。

2、第一小提琴,第二小提琴,中提琴,第一大提琴,第二大提琴。

格鲁米欧是公认的诠释莫扎特小提琴作品的权威,由他领导的弦乐四重奏团演绎的这些曲目,音色靓丽、配合默契、技巧娴熟、表现细腻、耐人寻味,是听到过的最好的演绎之一。

144

19期

19期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司