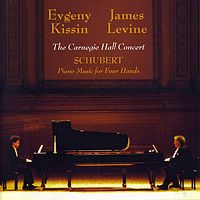

基辛、莱文《舒伯特四手联弹作品》

这张专辑是钢琴家基辛与莱文两人合作,2005年5月在卡内基音乐厅演出的现场录音。这是一场出人意外的音乐会,领导大都会歌剧院长达20年的指挥家、钢琴家莱文和钢琴天才基辛的双钢琴合奏。莱文演奏钢琴并不令人意外,经常与歌唱家合作的他,钢琴演奏上的造诣早已为人认同。指挥家与钢琴家搭档双钢琴合奏也不意外,指挥家索尔蒂曾与佩莱亚合作、乔治·塞尔也曾和塞尔金合作联弹演出。但是,像这样巨星级的搭档,却是使人意想不到。这样的两位巨星,其演出酬劳高得惊人,若非在音乐上见解相当,是很难说服他们愿意同台的。果然,演出的结果让人赞叹。他们不同于其他人的诠释,将这些乐曲视为室内乐来处理,基辛和莱文以协奏曲般的宏大气势去演绎这些乐曲,让人惊叹。专辑的录音非常发烧,音场开阔、音色真实、音质细腻、动态宽广。

舒伯特的四手联弹作品是音乐史上的瑰宝,他在钢琴独奏曲上的地位不如贝多芬、舒曼和莫扎特耀眼,但他的四手联弹作品却因为有《f小调幻想曲》、《“大二重奏”钢琴奏鸣曲》和《军队进行曲》等出色的名作,为钢琴家和爱乐者所喜爱。

《f小调幻想曲》D940,作于1828年4月。这是一首“具有内省、透视力、戏剧张力和说服力的钢琴曲”。这首作品几乎是舒伯特这种体裁的晚期作品中最经常能够听到的一首,这部有着优美旋律、忧伤情绪的单乐章作品,多少年来从没有在音乐会的舞台上消失过。

《a小调为钢琴四手联弹所写的快板“生命风暴”》D947,作于1828年5月。此曲被认为是舒伯特最初为其它双钢琴奏鸣曲所作的第一乐章,标题“生命风暴”是由出版商Anton Diabelli加上的。这首作品的交响性动力远远超出舒伯特早期的a小调作品,这是一个拥有激动人心戏剧性的乐章,它所蕴含超群的情感表达不亚于一首交响诗。

《D大调第一军队进行曲》D733,作于1822年。这是钢琴四手联弹曲《军队进行曲》中的第一首。用复三部曲式写成,描写了士兵行进时的雄姿和人们在街头欢迎士兵的场面。

--

8期

8期