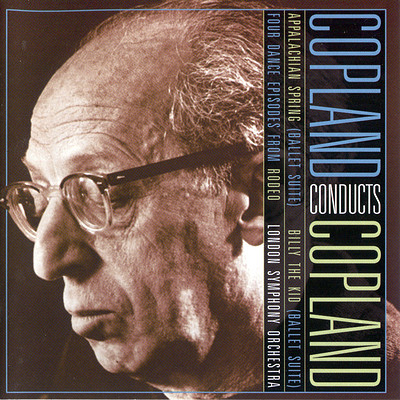

莫顿·古尔德《科普兰、格罗菲作品》

这张专辑是莫顿·古尔德和他的管弦乐队演奏科普兰的《小伙子比利》、《牧区竞技》和格罗菲的《大峡谷组曲》。

科普兰《小伙子比利》组曲以舞剧音乐编成,共包括:1.一望无际的大平原,这是舞剧的序曲。2.拓荒者小镇的大街,中板,由5支民歌连奏,也运用了墨西哥女郎的舞曲,表现美国西部民间生活风俗画面。3.夜晚的纸牌游戏,极中板,表现比利与同伙的赌博。4.枪战,快板,由大鼓与定音鼓奏出强烈的音响,钢琴在低音区模仿枪声。5.比利被捕庆功会,为全曲中最壮丽的部分,快板。6.后奏曲,回到大平原广袤的景色,中庸的缓板,在悲伤中结束全曲。

科普兰《牧区竞技》1942年10月16日,由亚拉斯指挥纽约大都会歌剧院乐团首演。科普兰据舞剧音乐选出4曲,编成组曲。这套组曲包括:1.牛仔的假日,C大调,精神抖擞的快板。引入西部牛仔的歌谣,然后是自由的回旋曲式。第一插入句出现时,速度转慢;第二插入句为快板。2.牧场夜曲,A小调,中板。3.周末夜的圆舞曲,降E大调,3段体,起先是快速的序奏,然后是圆舞曲主题呈现,中段转为降E大调,速度加倍,第三段再回复降E大调。4.舞蹈,D大调,快板,竞技比赛当晚所跳的舞蹈,中心主题为Bony Part的方块舞曲,3段体。

美国当代著名作曲家格罗菲曾多次赴大峡谷旅游。他怀着激动的心情,决心以音乐来描述大峡谷变幻无穷的美。 经过多年酝酿后, 格罗菲在1921年写出了第一乐章“日出”,但到这部组曲全部五个乐章最终完成时,已是十年后的1931年了。总的来说,格罗菲的《大峡谷》组曲是一部绘画般的作品。作曲家在曲中适当揉合进了一些爵士乐的手法,既丰富了乐曲的内涵,又为乐曲带来了轻松活泼的气氛,更重要的是增添了乐曲本身的“美国气质”。

94

94 18期

18期