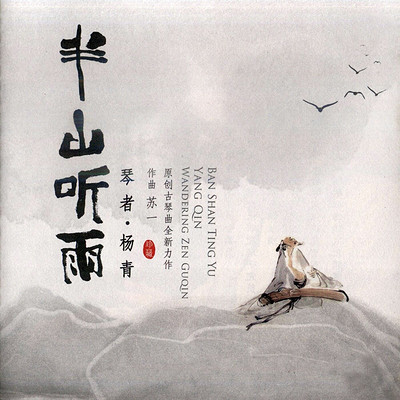

这张专辑是琴家杨青,演奏青年作曲家苏一创作的古琴曲。杨青的琴声,如红珊白瑚沉海里,曼妙得宛;如风吹起窗前的帘幔,婉约风情。中国文士对“雨”有着近乎沉湎的执着。听雨,伴着不惹尘埃的琴弦低吟浅唱,一个人彻一杯茶,飘逸淡雅的思绪情不自禁飞扬。临窗而立极目远眺,烟雨蒙蒙、山峦葱茏、若隐若现,耳际余音缭绕,一缕缕情愫随琴音流放,婉约、嫣然、沉静、从容。半山听雨,品一种静谧,不自禁地忘了俗世的烦恼喧嚣;半山听雨,享一种闲暇,得一片悠然清绝的心世界。能静下心的地方,还是在山里。雨落长空,执手抚琴,坦然享受那份清晰飘遥的感觉,拥有一份幽静淡雅的心情,随性、随缘、随心,磨砺千丝万缕的流年。默默地守望,静静地聆听,回眸如烟的往事,梳理自己。

展开

节目(13)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

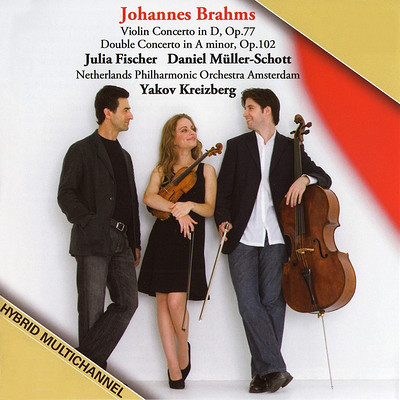

这张专辑是小提琴家朱莉娅·费舍尔、大提琴家丹尼尔·穆勒-修特与克莱兹伯格指挥的荷兰阿姆斯特丹爱乐乐团合作,演奏勃拉姆斯的小提琴协奏曲和双重协奏曲。朱莉娅·费舍尔在充满温暖人性与丰富情感的演奏里注入强烈性格,在毫不沉溺之下,她让每一乐句都充分歌唱。更令人惊讶的是,她所制造出来的紧张感与气度丝毫不亚于男性演奏家,这张专辑能获得各家媒体一致佳评绝非偶然。与同样来自德国的大提琴家丹尼尔·穆勒-修特合作的双重协奏曲,两人外在精湛的技巧与内在丰富的音乐性,在水乳交融、白热化的演奏下,绝对是地道的德奥传统,也是此作品演奏的21世纪新标杆。

勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》作品77,完成于1878年夏秋之际,1879年元旦在莱比锡格万特豪斯首演。这是勃拉姆斯为当时著名的小提琴演奏家约·阿希姆而作的,首演由约·阿希姆独奏。此曲具有浓厚的田园牧歌风味和匈牙利民歌情调,那种安详与厚重相得益彰的感觉,正是勃拉姆斯所独具的特色。在这部作品中,勃拉姆斯成功地将浪漫主义的激情与古典主义的严谨结合起来,并在曲式上有很多大胆创新。

勃拉姆斯《a小调双重协奏曲》作品102,作于1887年,是勃拉姆斯最后一部管弦乐作品。他之所以创作这部作品,是以表示他有与他的老友约·阿希姆言归于好的意图。这部作品1887年10月18日在科隆首演,由勃拉姆斯指挥,约·阿希姆演奏小提琴,豪斯曼演奏大提琴,最后题赠给约·阿希姆。作曲家不善言谈,一生连一部传记都没有,他的所有情感和思想都通过他的音乐表现。

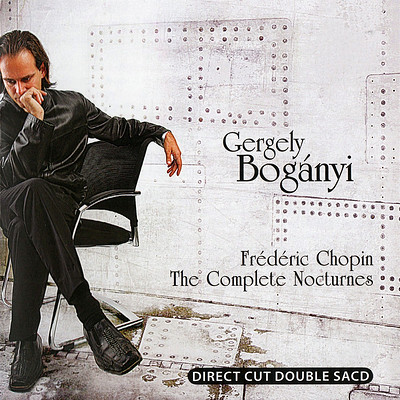

这张专辑是钢琴家波加尼演奏肖邦的21首夜曲。波加尼纯熟的技巧,无懈可击的演绎,配合灵巧精密的录音技巧,最崭新的科技器材,将这部钢琴音乐经典以完美无暇的音效全面显现。

天才横溢的年轻钢琴演奏家盖勒盖依·波加尼(Gergely Boganyi)出生于匈牙利华锡治市的音乐世家,曾就读于布达佩斯的李斯特音乐学院、赫斯辛基的西贝柳斯音乐学院、印第安纳大学音乐系及柏林祈恩斯蒂音乐学院,师承多位著名音乐名师,特别是安妮·费舍尔(Annie Fischer)对他的悉心教导影响至深。波加尼曾多次获国际音乐奖项,包括1993年度布达佩斯莫扎特及肖邦钢琴比赛第一奖及1996年度布达佩斯李斯特钢琴比赛大奖。

虽然肖邦的夜曲已经是许多著名钢琴家都挑战过的曲目,但是波加尼的演出带着一种轻松、自在的流动感受,无论是晶莹剔透的高音键、沉稳的低音键、和谐的泛音、完整的结构等等,都让聆听者有耳目一新的新鲜感。加上老虎鱼采用Fazioli F308平台钢琴,由麦克风混音后,立体声两轨讯号直接转为DSD,直接转为SACD的玻璃母盘。这种“直刻SACD”以最短的讯号路径、最简单的制程,让原始的讯号能够完整的重现,成功的收录了这个伟大的钢琴演奏。

肖邦一生所创作的21首钢琴《夜曲》是其最重要的作品之一,反映了他不同时期的创作特点,其浪漫的旋律和独特的风格深受人们的喜爱。钢琴之王李斯特曾评价:肖邦在所有《夜曲》所赋予的出类拔萃的灵感与形式,是我们永远无法超越或与之并驾齐驱的。

这张大提琴作品精选辑收录了多位大提琴家的13首演奏录音。Julian Lloyd Webber、Natalie Clein、Mischa Maisk三位大师特别加盟了此专辑的制作。他们用琴声诠释了大提琴的忧郁。此专辑包含了布鲁赫的《希伯来祷歌》、圣-桑的《天鹅》、塔文娜的《护纱》和拉赫玛尼诺夫的《练声曲》等著名大提琴作品。

大家都在听

袁莎《中国古筝名曲》

这张专辑是古筝演奏家袁莎在国家大剧院录音棚录制的。古筝,始于两千五百年前的春秋战国时期,其或清雅曼妙,或慷慨激越之弦音,千年不绝流转于时空里,凝结于书卷中。作为中国探月工程“音乐芯片”古筝艺术代表人,袁莎演奏的琴音,集古筝美学诗意之大成,其典雅出尘之气质,为中国文化意境中极为自然而又深情的诠释。

专辑共收录了9首古筝名曲。《渔舟唱晚》不奢不竞、如雪如冰;《出水莲》中有松之风、竹之雨、涧之滴,波之涛;《月儿高》《平湖秋月》衔落月于弦中,贯清风于之下;《雨溅海棠花》中有万古无穷音,音如石上泻流水;《陈杏元和番》《汉宫秋月》弹虽在指声在意,听不以耳而以心;《高山流水》《禅院钟声》其境若深渊之不可测,若桥岳之不可望,若江河之欲无尽,若天籁之欲无声。

33.1万

33.1万 8期

8期

李赫特《舒伯特奏鸣曲》

这张专辑是钢琴家李赫特演奏舒伯特的两部《钢琴奏鸣曲》。这两部奏鸣曲都是舒伯特的晚期作品,都是1825年完成的,但两部作品的情绪却大有不同,而李赫特却能清晰地表达出他对作品的感受,也让听者正确地理解舒伯特的内心情感。

《D大调第十七钢琴奏鸣曲》D850,完成于1825年,这是舒伯特创作晚期少见的明朗亮丽之作。这部奏鸣曲情绪上朝气蓬勃,风格上自由充实,旋律兼有动力性和歌唱性,处处洋溢着欢快热情的气息,四个乐章可以看作四首散发出不同光彩的舞曲。有人认为,这是舒伯特在森林中漫步之时,看到河流树木,听到风声水声鸟叫声,感受明媚阳光和清新空气后情感抒发的结果。

《a小调第十六钢琴奏鸣曲》D845,诞生于1825年,是舒伯特在世时出版的第一部钢琴奏鸣曲,在推出之时以其独特的创作特色和深刻的哲理内涵产生了较大的影响。作品中旋律的歌唱性、内容的戏剧性以及情感的悲情性与之前相比都十分的新颖。曾有人将这首作品比喻成舒伯特的“悲怆奏鸣曲”,然而在悲怆情绪之后的是舒伯特对命运的反思和抗争,对现实的超越与升华,以及对理想的追求与坚持。舒伯特本人也特别喜爱这部作品并引以为荣。

3.1万

3.1万 8期

8期

茱莉亚·菲雪儿《俄罗斯小提琴协奏曲》

这张专辑是小提琴家菲雪儿与克雷兹伯格指挥的俄罗斯国家管弦乐团合作,演奏三部俄罗斯作曲家创作的小提琴协奏曲,包括哈恰图良、普罗科菲耶夫、格拉祖诺夫的作品。

哈恰图良《d小调小提琴协奏曲》完成于1940年夏季,由传统的快-慢-快三个乐章构成,首尾两个乐章的基调是朝气蓬勃、快乐欢腾的,并贯穿着舞曲节奏。中间的慢板乐章抒情、沉思的、富有诗意,辉煌的提琴技巧与作品内容完全融合在一起,生机勃勃,十分感人。

普罗科菲耶夫《D大调小提琴协奏曲》作品19,构思始于1915年初,此曲可以归入青年普罗科菲耶夫的创作成就之列。作为一个革新者,他在这首作品中进行着很多大胆的尝试,首先,这里的乐章排列就很不一般:它不是通常的快—慢—快结构,其中的第一和第三乐章以温柔如歌的主题占优势,而当中的第二乐章不用传统的慢板,反而是快速度的逗弄和怪涎式的诙谐曲。还有,为了体现现实生活中的各种对比的事物,例如,青年人的美丽幻想和对大自然的崇高、静观以同尖锐的怪诞形象相对置,作者悉心研究小提琴演奏的各种可能性,采用了一系列富有独创性和异乎寻常的技巧性效果,从抒情宽广的咏唱到令人头晕目眩的快速乐句和拨奏与用弓拉奏的复杂变换,从滑音到极度清晰(Marcato),从靠近琴马的特殊奏法(Ponticello)到清澈的泛音,所有这些引人入胜和富有诗意的技巧同清新的色彩效果的结合,使整个作品增添了不少魅力。

格拉祖诺夫《a小调小提琴协奏曲》作品82,作于1904年。此曲明显体现出作者后期创作的一些特征,它力求加深抒情的表达,开拓情绪饱满的旋律,同时也要求具备古典式的明晰风格。作者以高超的专业作曲手法加以处理,全曲结构严谨、形式洗练,旋律音调接近俄罗斯民歌。

2.0万

2.0万 9期

9期

巴伦博伊姆《贝多芬钢琴协奏曲全集》

这套合辑是巴伦博伊姆自弹自指,与柏林国家歌剧院管弦乐团合作,演奏贝多芬的五部钢琴协奏曲。巴伦博伊姆与乐团配合默契、丝丝入扣,在钢琴与乐团之间的对话中,不时碰擦出耀眼的音乐火花。他的演绎大气磅礴,如史诗一般恢宏,一派纯正的德国古典音乐风格。巴伦博伊姆曾说:“贝多芬的音乐是为全人类而作。”他在演奏中也秉持这一理念,使贝多芬的音乐具有更强的感染力,为更多的人所喜爱。

写《第一钢琴协奏曲》的青年时代,贝多芬也是一位“少年维特”。他写得朝气蓬勃、诗意盎然。尤其是第二乐章:最缓板,浪漫得像一首抒情诗。在演奏这些优美宁静的乐句时,巴伦博伊姆对触键十分讲究,尽力使琴声更加洁净朴素、晶莹透明,让人联想到恋人在皓月朗照、波光粼粼的湖边携手徜徉的动人情景;肯普夫曾说过:“世间所有钢琴协奏曲中,要数贝多芬《第四钢琴协奏曲》最美。”巴伦博伊姆在弹这部杰作时,以十分真挚的情感,进行异常精致的艺术处理,着力强调其中不少乐句的歌唱性和抒情性,听来简直是如沐春风、如闻天籁,强烈地抚慰、净化人的心灵;至于宏伟的《第五钢琴协奏曲》,巴伦博伊姆的演绎自然是金戈铁马、是巨澜狂涛、是风雷激荡、是灿烂辉煌到了极致的金秋田野,而其中对速度、节奏的把握又恰到好处,没有让音乐变成“脱缰的野马”,张弛有度之中,彰显出历史的沧桑和哲理的厚重。巴伦博伊姆一边演奏钢琴,一边用自己的表情、眼神和其他肢体语言,细致入微地,有时疾如闪电般地,启发、暗示和严密掌控着乐团,把贝多芬的这些经典作品演绎得至臻完美。

1.5万

1.5万 15期

15期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司