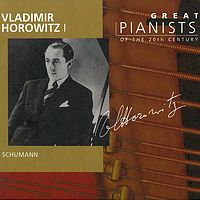

20世纪伟大钢琴家《霍洛维兹》

这张专辑收录了弗拉基米尔·霍洛维兹的演奏录音,包括舒曼的几部钢琴独奏作品。这十首录音是霍洛维兹早期与晚期的代表作,也是霍洛维如何诠释舒曼的最佳例证。由于演奏李斯特、肖邦、拉赫玛尼诺夫、斯克里亚宾与柴科夫斯基作品时的惊人爆发力,霍洛维兹经常被捧为“旋风快手”;舒曼则被评为虽然技巧精彩,却没有正宗德国浪漫派的风味,因此有人认为霍洛维兹的音乐虽然技巧完美,可是极端主观且缺乏内涵。不过,霍洛维兹给青年钢琴家的建议,正好可为自己提出辩解:“以平常心、情感与技巧弹琴,并均衡发展这三要素。没有平常心就会在台上出丑,没有技巧就会沦为业余演奏者,没有情感就会变成弹琴的机械。受过专业训练的人要有这些危机意识。”

霍洛维兹的舒曼不只是“德国的舒曼”,更是“全世界的舒曼”,能在弹奏钢琴的极限与潜力上唤起想象空间。毫不费力的磅礡气势、丰富且多样化触键、强而有力的低音声部与不可思议的内涵境界,这都是霍洛维兹在原有架构与乐谱约束的之外,他能在有限的情况下,表现出钢琴家最自由自在的一面。

1848

1848 44期

44期