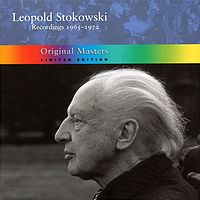

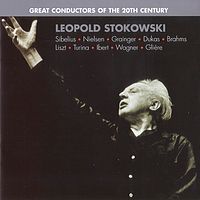

20世纪伟大指挥家《斯托科夫斯基》

这张专辑是美籍波兰指挥家莱奥波德·斯托科夫斯基的录音精选辑。参与演奏的乐团:国家爱乐乐团、丹麦国家交响乐团、斯托科夫斯基交响乐团、NBC交响乐团成员、法国国家广播交响乐团、费城管弦乐团。

莱奥波德·斯托科夫斯基(Leopold Stokowski,1882-1977)美国波兰裔指挥家、古典音乐改编家。他的指挥富于激情,以音响丰满、色彩鲜艳而引人入胜。斯托科夫斯基在指挥艺术发展史上有着卓绝的贡献。他敢于打破传统的束缚,热心于各种革新与试验,热衷于介绍新作品,培养新生力量,他塑造了独一无二的管弦乐音色,他具有极富想象力的作品诠释能力。他不是死守原谱派,他认为音乐必须透过指挥家和演奏家的心灵作用才能显现出它的内在美感,换句话说,指挥家是无法客观地置身于音乐之外的。为了体会各种乐器的特性和难度,斯托科夫斯基还利用每年假期的时间专程前往巴黎去学一样新乐器。

斯托科夫斯基艺术最突出的一点就是他那独一无二的音色,坚实、浑厚、富有光泽以及独树一帜的句法。斯托科夫斯基的节奏服从各个独立的乐句的表达的需要,而乐器听起来不仅仅像它们自身的音色,更是与上一乐句或下一乐句的这种需要关联。这样生机勃勃的声响,能够直接触及听众的情感深处。温柔的抒情的段落与富丽堂皇的壮阔的段落衔接得完美无瑕,没有任何的冲突,因为每一个乐句听起来都是崭新的。

斯托科夫斯基永远在追求最好的声响,不断地冒险创新,对于他而言,没有什么一成不变的必须恪守的规则。“声响”不仅仅意味着听觉效果,更意味着将音乐的各个层面展示出来。乐章的存在,并不是由写在纸上的音符所决定,而只能由音乐家所作出的再创作甚至全新创作的演出所决定。这就是斯托科夫斯基对于指挥的见解,他拒绝做乐谱中规中矩的仆人。

5037

5037 20期

20期