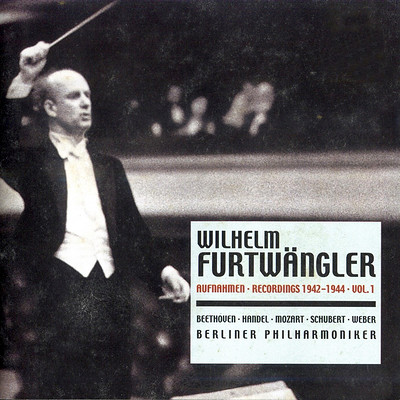

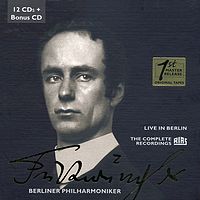

富特文格勒《1942-1944年录音集》

这套4CD合辑是指挥家富特文格勒与柏林爱乐乐团在二战时期(1942-1944)的演奏录音,收录曲目都是德奥系作曲家,如莫扎特、贝多芬、亨德尔、舒伯特的作品,录音都是非常出色、珍贵的版本,记载了人类在特定时期里经过洗礼和升华了的感情和思想,而这不但在其他录音里面难以见到,而且以后恐怕也难以再有了。

录音中的贝多芬《小提琴协奏曲》是1944年1月12日的演出,就是在那音乐会后的两个星期,旧柏林爱乐音乐厅被盟军的飞机炸毁。而富特文格勒和柏林爱乐乐团的音乐会并没有停止,而是转到旁边一个小一点的剧场继续音乐会。在那个协奏曲的演出里,我们可以听到作品已经赋予了一种完全不同的气氛。独奏者Erich Rohn在作品里展现的是巨大的精神的能量。而这个录音,也成为这个柏林爱乐乐团小提琴首席的唯一的录音。

6.5万

6.5万 30期

30期