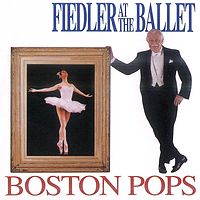

菲德勒的芭蕾名曲

这张专辑是菲德勒指挥波士顿通俗管弦乐团,演奏19首著名的芭蕾舞曲,包括芭蕾舞剧《胡桃夹子》、《天鹅湖》、《葛培莉亚》中家喻户晓的选段,还有伯恩斯坦、肖斯塔科维奇、哈恰图良的伟大舞曲音乐。专辑的演奏、录音都是一流的,录音场地是堂音丰满的Boston Symphony Hall,而录音及监制是天碟搭档Lewis Layton、Richard Mohr,有此背景在,菲德勒的录音又怎能不靓声,专辑包括多首发烧友熟知的爆棚乐曲,低频汹涌,是最佳试音天碟。

229

18期

18期

91期

91期

8期

8期

26期

26期

21期

21期

15期

15期

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司