77.6万

77.6万 24期

24期

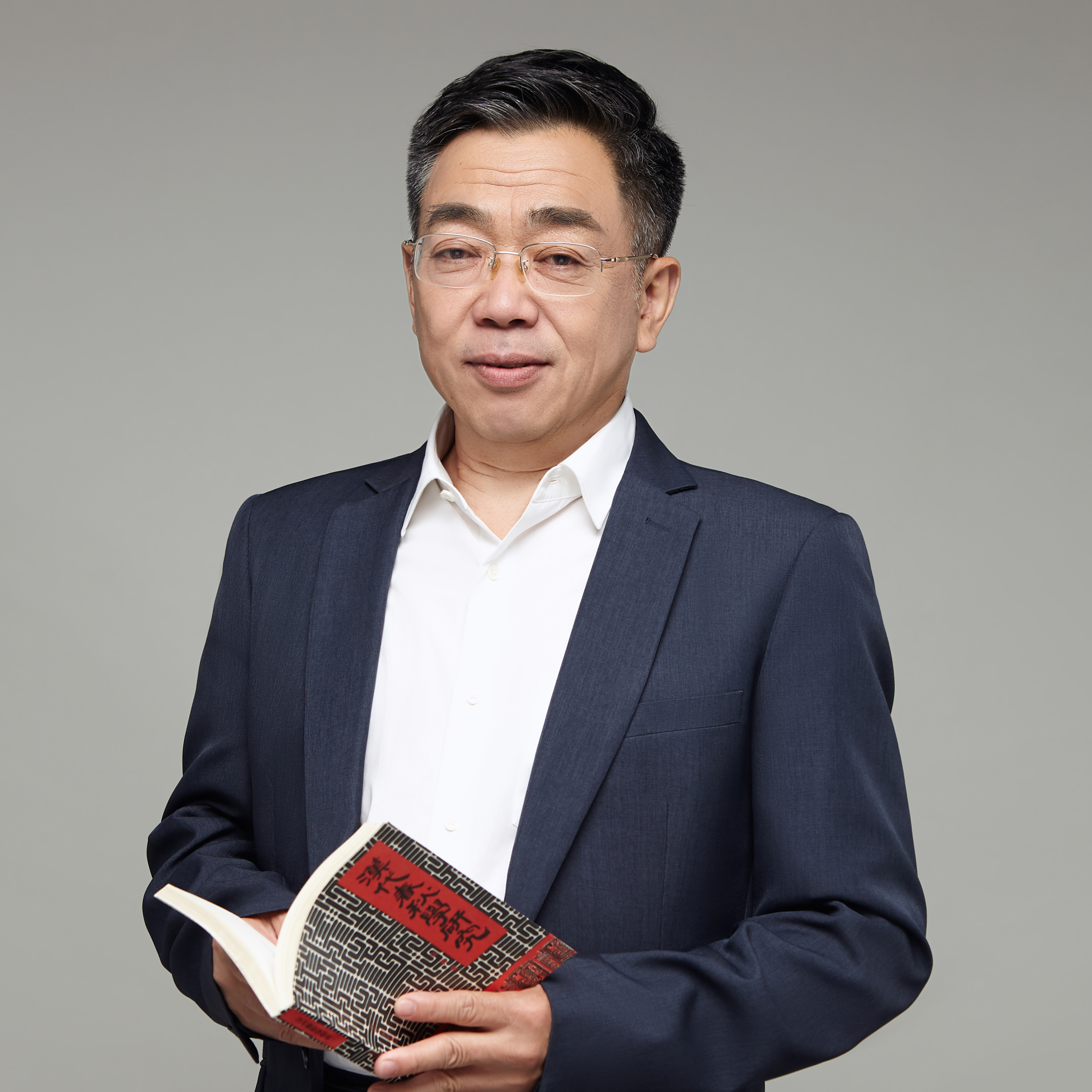

蜻蜓FM的朋友,你好!我是中国社科院的研究员马勇。欢迎来到《中华文明通史》。

从今天起,我将用40讲的内容带你重游几千年的中华文明。

也许你会问了,信息大爆炸的今天,有新闻资讯、有综艺娱乐,我为什么要学习历史呢?还要学文明史呢?

答案其实很简单,因为历史有鉴往知来的作用。太阳底下没有新鲜事,几千年的历史已经将文明轮回过很多次,你所经历的困难,古人都已经经历过,你要面对的困境,古人们也都面对过。你做一件事的成功或者失败的心路历程,古人们也都已经走过。因此,当你正在被失败打击得抬不起头直不起腰时,你通过历史可以知道曾经有这样一个年轻人,蒙受着人间巨大屈辱,给人当牛做马,然后他总结教训,卧薪尝胆,最终三千越甲能吞吴,这个人就是勾践。而当你自怨自艾,觉得自己没有一个好出身,人生无依靠,没奔头的时候,通过历史你可以知道有这样一个人三岁死了父亲,十几岁死了母亲,家贫如洗,没有接受过任何正规教育,完全凭借自学成才,最终称为了中国最伟大的圣人,影响了中国文化两千多年,他就是孔子。因此,历史能给我们巨大的借鉴作用,通过回望历史,你可以看到当下,进而可以看到未来。这是就当下而当下的新闻资讯所不能给我们的。真正关注当下,关心未来的人,一定也是愿意关注历史的人。

而历史中的文明史又是历史中的精华,是很符合由历史关注当下,展望未来的需要。“文明”一词涵义深刻,是一个民族物质和精神思想方面优秀内容的总和。文明史则是一个民族几千年来最优秀的结晶,凝结了先贤的智慧。因此,从文明发展史的角度重新学习中国历史,是了解中国历史最精华部分的最有效的途径。

“鉴往知来”,也就是通过重温历史,让大家更好的活在当下,展望未来,是我们这个课程一个核心作用。那么为了更好地发挥这个作用,我们课程中相当一部分是探讨在中国的古代先贤智者是在想什么。古代的先贤智者的生活其实不是一帆风顺,会遇到很多困境,有时候自己穷困潦倒,有时候国家民族危机重重,而正是这些困境让他们“穷则思变”,不断思考,不断寻求新路径。他们有的聚焦内心,致力内省,在无法改变现实的情况下,升华了内心。比如老子去除了自己的欲望,让他在战争纷乱的春秋时期开拓了平静的内心世界,并为后世的道家开创了理论基础。而也有些人则直面解决问题,不断修正和完善中华文明的主流思想。比如朱熹提出了“天理”和“人欲”的关系,为中国古代的人际关系提出了新的规范。了解这些先贤的思维方式,看他们在危机时刻如何解决自身和国家的问题,我希望通过这些内容来给你一些启发。而当你了解这些古人的所思所想,你也就会明白为什么我们中华文明可以将一次次危机化解,成为世界上唯一的从古至今不间断的文明。

在这门课程里,我会从时间维度来为你梳理中华文明史。我会从史前的中华文明起源讲起,一直到近代的中西思想碰撞。课程一共分为七大模块,第一模块是中华文明的起源,第二模块是中华文明的“轴心时代”,这里我们来探讨中华文明形成的基础,以及先秦诸子面对困境各自提出了怎样的解决方案。第三部分是秦汉思想的大一统,董仲舒为什么要排除其他思想。第四模块来讲魏晋时期儒释道文明的冲突和再生。第五模块讲解唐宋时期的辉煌文明,“文艺复兴”的宋朝到底做了哪些影响至今的事。第六模块我们来探讨元明清三朝仁人志士的思想变化。最后一个模块,我们则一起来关注中华文明的当下,展望一下未来。在每个模块里,我们都会仔细分析这个时代的特点,已经不同思想家思考的重心。

这七大模块内容完整,可以为你建立完备的中华文明体系。当然,这门课不是学术研究,我会尽量用各种有趣的故事,串联内容,再现历史的细节,进而让你体会历史的内在逻辑。

比如,我们会讲到为什么同样是在战争纷乱的春秋战国时期,老子提出了“无为而治”,而孔子却提出了相反的“君君臣臣,父父子子”的主张呢?孟子提出了“人性善”,而荀子提出了“人性恶”呢?我们也会到江西的鹅湖寺之旁,探讨朱熹和陆九渊对于人性和世界本源到底在争论着什么?我们还会解密王阳明如何竹子旁冥想,最终大彻大悟,提出心学理论,影响了后世一代又一代的人,直到今天……

最后我来介绍一下我自己。

我是中国社科院近代史研究所的教授,博士生导师。主要的研究方向是中国近代史、晚清史,写过不少这方面的书。那我怎么讲解了中国文明史呢?其实中国文明史、文化史才是我们的本学,是我踏入历史研究大门最初的学习领域,这是我的学术基础。我是文革后的第一批大学生,本科毕业后就在复旦大学跟着著名文化史大家朱维铮先生学习中华文化史。朱老师带着我读先秦典籍,论语道德经等,读两汉的经学,读唐宋的史料,然后顺流而下,一直到近代思想史。现在我之所以为大家讲解中华文明通史,就是因为这是历史的精华,能直接让我们知道古人先贤在想什么,如何解决问题,可以让我们鉴往知来,了解了历史,更好地感知当下,规划未来,让我们活得更加明白和透彻。

我希望把我多年所学分享给你,与你探讨问题,一起开启中华文明之旅。

77.6万

77.6万 24期

24期

1.1万

1.1万 22期

22期

19.2万

19.2万 30期

30期

3351

3351 40期

40期

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司