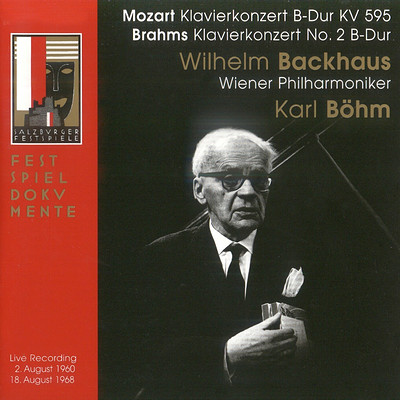

这张专辑是钢琴家巴克豪斯与伯姆指挥的维也纳爱乐乐团合作,演奏莫扎特《第27钢琴协奏曲》、勃拉姆斯《第二钢琴协奏曲》。这是1960年、1968年萨尔茨堡音乐节的现场演奏录音。巴克豪斯与伯姆的合作可谓意气相投,是非常出色的“交响乐型”演绎。在演奏勃拉姆斯《第二钢琴协奏曲》时,巴克豪斯已经是84岁高龄,而伯姆也有73岁;两个人的合作依旧默契,虽然没有了早期录音里面的气势,但是却充满温情。在这个录音之中,巴克豪斯的演奏速度有些放慢,但是在细节的刻画上却更加精巧细腻,并且也更加强调与乐队的融合。虽然这是一个单声道的现场版本,录音效果也不太理想,但是感觉比录音室的立体声版本更加出色。巴克豪斯的演奏已经达到洗尽铅华、返璞归真的地步,不以表达自我感受为目的,而全心全意地正确展示乐谱上的一切内容。

莫扎特《降B大调第二十七钢琴协奏曲》K595,作于1791年1月5日。

勃拉姆斯《降B大调第二钢琴协奏曲》作品83,作于1881年。此曲的形式十分特殊:第一,采用协奏曲历史上罕见的四乐章形式。其次,此曲中的主奏钢琴并未占据绝对主导的地位,勃拉姆斯特意让钢琴与管弦乐“完全平等”,因此,此曲有时候也被后人称为“由钢琴主奏的交响曲”。

这部作品具有勃拉姆斯所独有的沉着与厚重,同时又有他明朗、温柔的另一面。1878年春,勃拉姆斯到意大利旅行,这一南欧古国的风土人情给他留下了极为深刻的印象,由此勃拉姆斯开始构思这部乐曲。1881年三月,勃拉姆斯再度访问意大利,这一次彻底唤起了他的灵感,于是回国后立刻伏案疾书,当年夏天便完成了这部乐曲。实际上,此曲中的意大利风格并不明显,但无疑是勃拉姆斯真实情感的流露,堪称他的代表作品之一。

展开

节目(7)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

这套合辑收录了扎拉·奈奥苏菲1956年-1965年在柏林的演奏录音,包括德沃夏克、舒曼、巴赫、贝多芬、勃拉姆斯等的大提琴作品。

扎拉·奈奥苏菲(Zara Nelsova,1918-2002)美籍加拿大大提琴家。扎拉·奈奥苏菲出生于加拿大马尼托巴的温尼伯,父母皆为犹太裔俄罗斯血统,五岁时即在温尼伯进行了首次演出。奈奥苏菲最终随整个家庭移居英国伦敦,在伦敦大提琴学校师从校长赫伯特·瓦伦学习大提琴。经约翰·巴比罗利试听之后,奈奥苏菲被介绍给了帕布罗·卡萨尔斯,她从卡萨尔斯那里学到了额外的课程。1932年,年仅13岁的奈奥苏菲在伦敦举办了首场独奏音乐会,并且作为一名独奏演员和英国指挥家马尔科姆·萨金特麾下的伦敦交响乐团同台演出。二战期间,奈奥苏菲是多伦多交响乐团的首席大提琴手,1942年在纽约市政厅举办了美国首场独奏音乐会。1942至1944年间,奈奥苏菲为“Conservatory String Quartet”的大提琴手。

1949年奈奥苏菲搬到了伦敦,在那里经塞缪尔·巴伯、保罗·欣德米特、德米特里·肖斯塔科维奇以及欧内斯特·布洛赫等著名作曲家的指点,接触到了英国新音乐作品。1969的逍遥音乐节上,奈奥苏菲首演了英国作曲家休·伍德的《大提琴协奏曲》。1955年,奈奥苏菲成为美国公民,在包括波士顿、温尼伯、蒙特利尔以及纽约爱乐乐团在内的许多主要管弦乐团里担任独奏演员。奈奥苏菲还曾广泛巡演,1966年作为首位北美大提琴家在前苏联演出。在埃尔加的《大提琴协奏曲》还鲜为人知的情况下,早在杰奎琳·杜普蕾出现之前,奈奥苏菲即通过在音乐会及独奏音乐会上,以钢琴还原作品管弦乐部分的手法,来演绎、促进、提升了这首名曲的知名度。1966至1973年间,奈奥苏菲的丈夫是美国钢琴家格兰特·乔哈内森(Grant Johannesen),两人经常一同演出与录音。奈奥苏菲凝重内省的布洛赫《所罗门》(Schelomo)以及巴伯的《大提琴协奏曲》唱片,均为在作曲家的亲自指挥下录制。

奈奥苏菲的演奏用琴为一把斯特拉迪瓦里家族里的1726年“Marquis de Corberon”。1962至2002年间,奈奥苏菲在纽约朱莉亚音乐学院教学直至去世。1978年,格哈德·塞缪尔为扎拉·奈奥苏菲创作了独奏大提琴曲《In Memoriam DQ》,作品于1980年1月7日首演。

卡农的作者,德国作曲家帕海贝尔(1653-1706)是巴洛克时期相当重要的作曲家,他的音乐影响了音乐之父巴赫。“卡农”是现今为止最受全世界的喜爱的古典音乐作品,曾称霸美国告示牌流行音乐排行榜长达百周以上。据统计,到目前为止世界上重新演绎的卡农版本达2000余种。如果帕海贝尔还在世的话,可能是全世界版税收入最高的音乐家。“卡农”并不是曲子的名字,而是一种音乐曲式,照字面上是“轮唱”的意思。简单说,就是有好几个声部的旋律重复出现,交织着演奏互相追随,让人有无退延伸的感觉。“卡农”全长仅五分钟,旋律简单仆实,却具备精密完美的音乐结构,十足表现出对位法的严谨与平衡,它不仅是一首男女老少雅俗共赏的曲子,也是初次接触古典音乐的最佳入门曲。

这张专辑是钢琴家莉斯蒂莎与弗朗西斯指挥的伦敦交响乐团合作,拉赫玛尼诺夫的四部《钢琴协奏曲》和《帕格尼尼狂想曲》。

这版录音给人的第一印象很好。听者可能会觉得《第一钢琴协奏曲》的开头有点低调,但很快就会发现,莉斯蒂莎的演奏表现出不寻常的敏锐和魅力。随着作品的进行,指挥家弗朗西斯和伦敦交响乐团无疑提供了令人激动的协奏,这只是强调了莉斯蒂莎强烈的诗意表达。最让我高兴的是,这里没有自我膨胀的炫技迹象。的确,她的演奏有一种轻盈和自然的感觉,与伦敦交响乐团每一个转弯处的明亮声音相匹配。行板让我屏住呼吸,这是它动人的可爱时刻,与温暖、天鹅绒般的录音(在艾比路传奇的1号录音棚)一起是非常诱人的。

在《第三钢琴协奏曲》里,莉斯蒂莎对节奏、触感和乐句的控制同样不可思议,流畅的快板奔跑着、旋转着。伦敦交响乐团的回应是尖锐的,有一种强烈的感觉,即演奏者在独奏期间全神贯注。莉斯蒂莎的演奏音量虽然不是很大,但是柔软的、美好的声音,以几乎不可能想到的方式,她点亮了这部最熟悉的协奏曲。

在这个令人陶醉的演奏事业中,弗朗西斯是一个富有同情心和柔顺的伙伴,他对节奏和动力的控制在任何时候都有很好的判断。梦幻般热情洋溢的中间部分是如此的简洁,有些人可能会认为这是一种遏制的气氛——也许是太多的保留——只是增加了这一表演美妙的内在张力。很少听到这些音乐的瞬间,伴随着如此轻盈的舞步跳舞,或者片段的衔接如此天衣无缝。同样,有些人可能会发现结尾太含蓄了,但它宽度上的欠缺,在迷人的形状、细节和色彩上得到了弥补。

大家都在听

唐·多西《爆棚贝多芬》

这张专辑是唐·多西将贝多芬的古典作品改编成以电子合成器演奏,充分展示出他极其深厚的古典音乐功底和高超的键盘技巧,将古典音乐原韵与现代电声效果结合得天衣无缝。专辑共有13段曲子,大多耳熟能详,如《月光》、《致爱丽丝》等,除了保持原曲的优美旋律外,在改编中,唐·多西运用电子乐器的独特声效,营造出庞大的音场,以渲染这些旷世名曲的深刻内涵。低音鼓的强劲气势扑面而来,结实爽利的低频能量直卷裤脚,浓密、跳跃的全频动态和电钢琴的定位得到充分表现,音域间弱音的细节飘然而出,宽阔的音场衬托出绝佳的解析力。测试时,可留意第八段的低音应有力而富有弹性,若出现低音不稳定(发飘)或无弹性感,则说明音响的阻尼特性不好,低频响应不够宽。第十三段是所有曲子中动态范围最大的一段,如能应付则说明音响的动态和功率储备性能良好。因为专辑录音动态较大,特别提醒音量和音调的控制,否则极易损坏器材。

1788

1788 13期

13期

李赫特《李斯特·钢琴协奏曲、奏鸣曲》

这张专辑收录了钢琴家李赫特演奏的三部李斯特作品:1、与康德拉辛指挥的伦敦交响乐团合作,演奏《第一、二钢琴协奏曲》;2、独奏《b小调钢琴奏鸣曲》。李赫特的演奏总是充满力量和感染力,《第一钢琴协奏曲》的演奏非常精彩,清脆而圆润的钢琴声仿佛在他的手下信手拈来,技巧卓越。慢乐章的演奏十分陶醉,浪漫而迟疑的感动,单簧管奏响的段落是如此甜蜜而淡淡的忧伤。三角铁的出现仿佛就像是一种意外的惊喜,这个乐章的钢琴演奏是如此精致无暇,令人赞叹。最后乐章的欢快气氛和钢琴演奏的配合天衣无缝。这张专辑的录音在音响上表现出最佳的宽度和厚度,成为兼具音乐诠释性和音响性的名演。从当年李赫特和康德拉辛录下这张经典名盘至今,无论录音效果和演奏水平都找不到超越者。《企鹅唱片指南》评价三星带花。

2.2万

2.2万 11期

11期

布赫宾德《勃拉姆斯钢琴协奏曲》

这张专辑是钢琴家布赫宾德与哈农库特指挥的阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团合作,演奏勃拉姆斯的两部钢琴协奏曲。这是1998-1999年在阿姆斯特丹的现场演奏录音。布赫宾德的演奏追求简单的线条、不加雕琢的简约,展现了德奥音乐的正统诠释风格,哈农库特曾对他说:“你演奏的勃拉姆斯钢琴协奏曲有我心目中最理想的声音。”通过这版演奏录音,布赫宾德的演奏功力受到全世界乐迷的肯定。

《d小调第一钢琴协奏曲》作品15,完成于1858年。起初是一首双钢琴变奏曲,之后有意改写成交响曲,最后却成为一首钢琴协奏曲。由于勃拉姆斯本人是一位优秀的钢琴家,同时又和天才女钢琴家克拉拉·舒曼相互商讨才写出这首协奏曲,所以此曲要求有相当高深的钢琴弹奏技巧。它以宏伟的构思和史诗般的概括性,反映着波涛澎湃的、憧憬式的遐想。

《降B大调第二钢琴协奏曲》作品83,作于1881年。此曲具有勃拉姆斯所独有的沉着与厚重,同时又有他明朗、温柔的另一面。1878年春,勃拉姆斯到意大利旅行,这一南欧古国的风土人情给作者留下了极为深刻的印象,由此勃拉姆斯开始构思这首乐曲。1881年三月,作者再度访问意大利,这一次彻底唤起了他的灵感,于是回国后立刻伏案疾书,当年夏天便完成了此曲。实际上,此曲中的意大利风格并不明显,但无疑是作者真实情感的流露,堪称勃拉姆斯的代表作品之一。

1.7万

1.7万 7期

7期

霍尔绍夫斯基《肖邦、莫扎特、巴赫》

这张专辑是钢琴家霍尔绍夫斯基演奏肖邦、莫扎特、巴赫的钢琴独奏作品,录音时他已经年过九十,偶尔有些跑动不很清楚,但这也没什么可说的,年纪摆在那里,让人惊叹不已的是钢琴家演奏中仍旧耸立的东西。包括那明净的触键风格,立体的声部塑造,或许是源于莱谢蒂兹基的歌唱性,以及那个施耐贝尔、费舍尔活跃的年代里,典型的综合智性与灵感的风格框架。聆听他演奏的莫扎特钢琴奏鸣曲,在慢乐章中,钢琴家力求将每一指触都立稳,由此呈现他的歌唱思维,又在若隐若现的一些岁月痕迹中,将原作的抒情性表现为强烈的渴望,确实带给人非常特别的聆听体验。

米奇斯瓦夫·霍尔绍夫斯基(Mieczyslaw Horszowski,1892-1993)俄罗斯钢琴家。如果有人可称作天生奇迹,霍尔绍夫斯基当之无愧。他的演奏生涯是表演艺术界最长寿的。1993年5月22日(101岁)去世时,他的老师,著名教师莱谢蒂兹基的最后一个传人走了。莱谢帝兹基是贝多芬的高徒车尔尼的学生,活到八十五岁,在1915年去世。老师死后,学生又活了将近80年。在霍尔绍夫斯基生命的最后十年中,依然活动频繁,对如此高龄的人来说难以想象。他名副其实地一直演奏,教学到死。听众对他的音乐修养和诗情画意敬仰备至,他们多么希望抓住这个小个子,不让他走。永远令人难忘的是他那美丽纯净的歌唱音色,那是莱谢蒂兹基的教学标记。要领略霍尔绍夫斯基的纯净音色,请听他演奏的肖邦《降D大调夜曲》,录于他的晚年,是录成唱片的肖邦夜曲的最佳演奏。或者请听他在赫尔辛基弹的莫扎特奏鸣曲的现场录音,那些奏鸣曲到他手上都变成了小型歌剧。霍尔绍夫斯基是得天独厚的艺术家,几乎从孩提时期起,这个“当代的莫扎特”(人们常这样称他)便一直以其独奏曲目的演绎和室内乐演奏之默契颠倒众生。

4541

4541 14期

14期

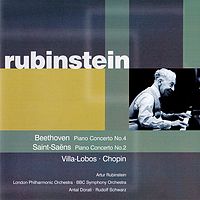

鲁宾斯坦《贝多芬、圣-桑·钢琴协奏曲》

这张专辑收录了钢琴家鲁宾斯坦的演奏录音:1、与多拉蒂指挥的伦敦爱乐乐团合作,演奏贝多芬《第四钢琴协奏曲》,1967年12月7日在伦敦皇家节日音乐厅录制;2、与舒瓦兹指挥的BBC交响乐团合作,演奏圣-桑《第二钢琴协奏曲》,1957年11月27日在伦敦皇家节日音乐厅录制;3、独奏维拉-罗伯斯的钢琴套曲《洋娃娃家族》第一部的其中三首作品、肖邦的《练习曲》、《谐谑曲》各一首。

贝多芬《G大调第四钢琴协奏曲》作品58,作于1805年至1806年间。在这部作品中,贝多芬开创了一个全新的钢琴协奏曲形式,开篇即由钢琴独奏出第一主题,并且这是一部异常柔美的协奏曲。

圣桑《g小调第二钢琴协奏曲》作品22,完成于1868年。圣桑的整体音乐风格继承了法国传统音乐的高雅、严谨风格,同时也不缺乏适时的创新。圣桑比较注重对作品内在神韵与情感的追求,因此,我们能够在这首钢琴曲中看到较为规整的结构和优美的旋律线条。《第二钢琴协奏曲》有着十分美妙、清新与优雅的音乐风格。乐曲的音响明朗流畅,能够让欣赏者的精神缓缓放松,愉悦而轻松。圣桑在演奏技法方面也体现出清晰、统一的风格特点,旋律端庄而优美,如同少女的唱歌。《第二钢琴协奏曲》的每个细节都非常感人,可以充分体现出作曲家对作品的精益求精。协奏曲没有独特的形式,也没有慢速度的中间乐章,取而代之的是活泼生动的谐谑曲。《第二钢琴协奏曲》不仅有高难度的演奏技术,还有丰富的音乐表现力。这部协奏曲比较注重对演奏部分的烘托,使钢琴与其他乐器合作时,能够产生恢宏大气的音响效果。而且整部作品的布局也能够充分体现出圣桑对音乐形式、情感及层次感的注重。

维拉-罗伯斯《洋娃娃家族》钢琴套曲第一部,完成于1918年。此曲描绘的是洋娃娃不同的个性及气质。《洋娃娃家族》第一部“洋娃娃”是三部钢琴套曲中最出色,也是最闻名的一部,其中的第七首《小丑》是钢琴家鲁宾斯坦的保留曲和返场曲。除了这第七首外,其他每首作品都有两个标题,其中一个是做玩具的布料,另一个则是玩具的特征。

369

369 11期

11期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司